1688年,一个名叫朱塞佩·伽斯底里奥内的孩子出生在意大利米兰市,19岁那年,他加入热那亚耶稣会,不久即运用他非凡的艺术才华为该市修道院内的小教堂绘了两幅宗教画。那时,欧洲知识分子对中国文化极为向往,年甫弱冠的他当然也不例外,请求该会派他前往中国。1715年,他远涉重洋,以传教士的身份来到中国,取名郎世宁。61岁的康熙酷爱艺术与科学,虽然不赞成他所信仰的宗教,却把他当做一位艺术家看待,甚为礼遇。从此,这位意大利人开始了在中国长达五十多年的宫廷画家生涯。

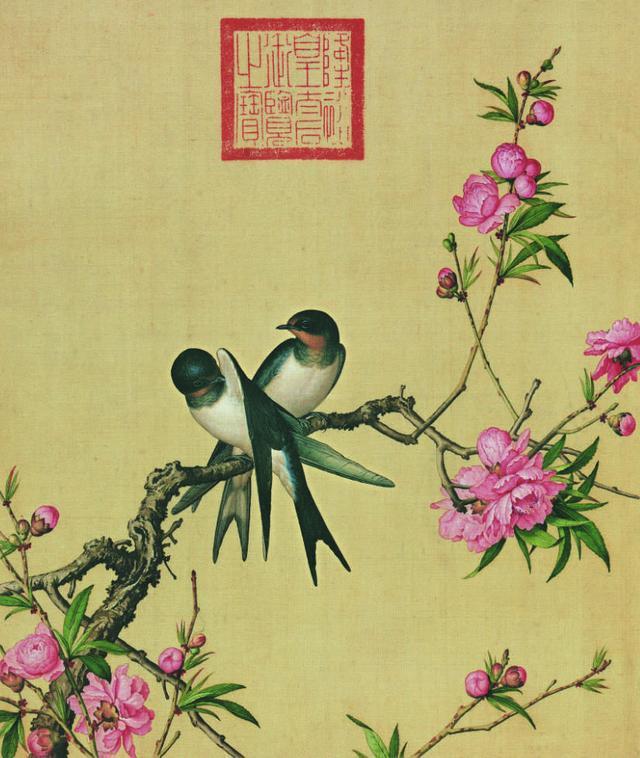

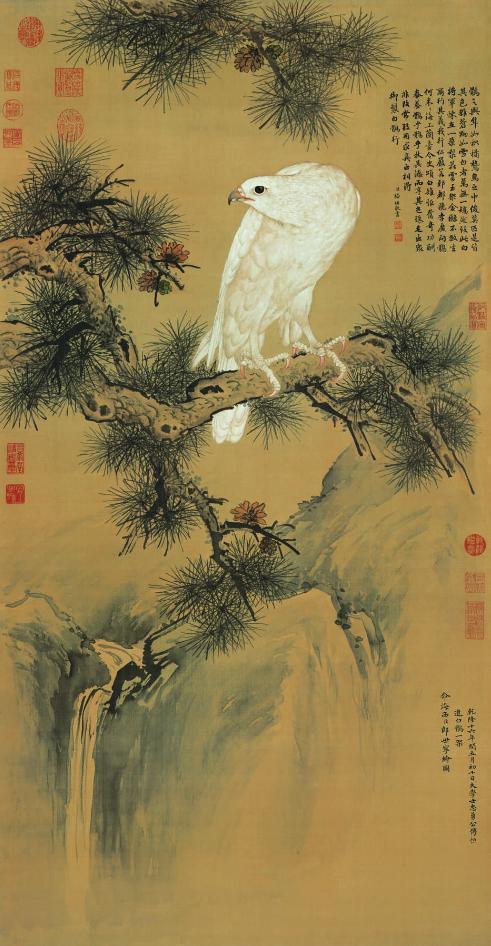

郎世宁《仙萼长春册》(39x47cm)

郎世宁《仙萼长春册》(39x47cm)

康熙认为,西方的教义违反中国正统思想,于是不给他传教的机会,却给了他在宫廷作画的机会。所幸的是,他在宫廷内作画,获得了许多荣耀,不但超过了其他欧洲传教士画家,而且令众多供奉宫廷的中国画家也无法望其项背。然而,服务于中国皇帝,他的身份仅是一个宫廷画家而已,并无优越条件,甚至没有中途回国的权利。皇权之下,郎世宁不得不努力学习中国画技巧,除绘画外,他还得修习汉文与满文。

郎世宁《锦春图》(60X123cm)

郎世宁《锦春图》(60X123cm)

当时,宫廷画家都依照宋人郭熙定的原则作画,即“山水画中,画山盈丈,树木盈尺,马盈寸,人物盈十分之一寸。”而在这位意大利人看来,中国绘画的远近配合观念彻底错误,郎世宁向康熙建议设立一所绘画学校,可是不获采纳。

1722年,康熙驾崩,皇四子胤禛即雍正继位,传教士皆逢厄运,唯有在宫廷服务的教士受到特殊礼遇,在此期间,郎世宁向中国的皇帝和宫廷画家展示了欧洲明暗画法的魅力。

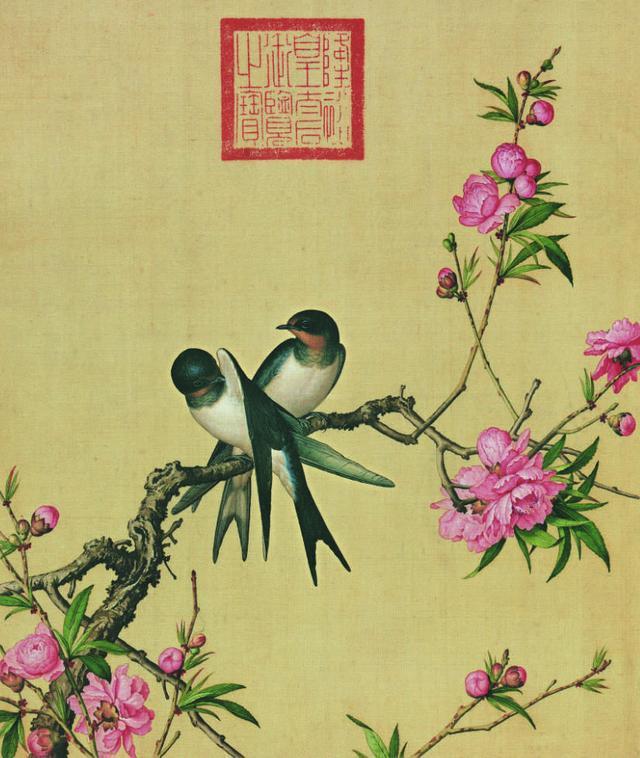

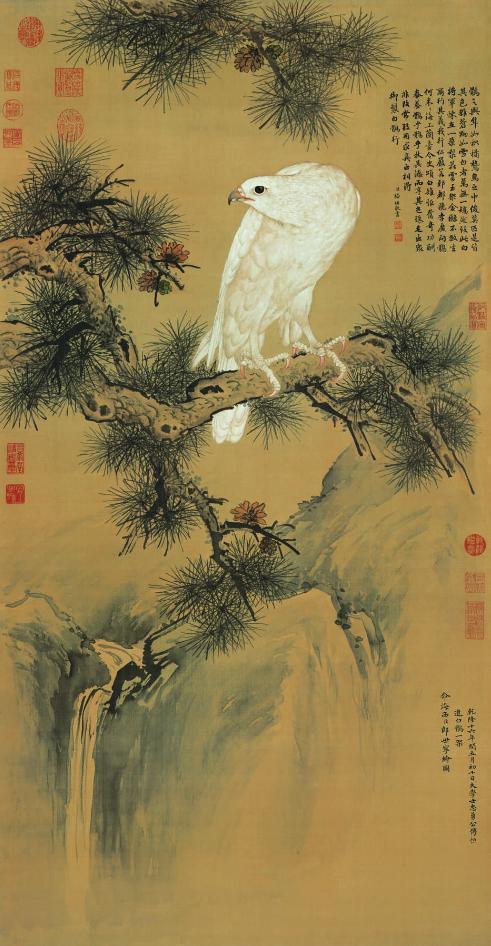

郎世宁《白鹘图》(64X123cm)

郎世宁《白鹘图》(64X123cm)

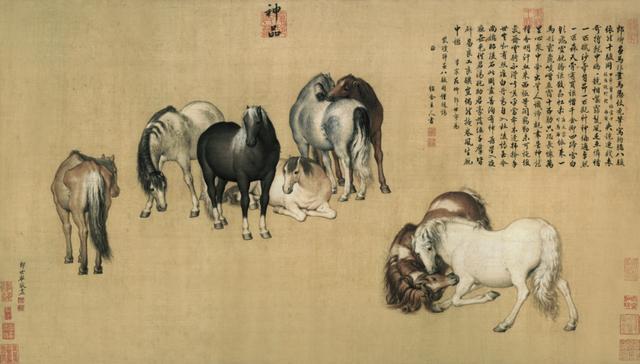

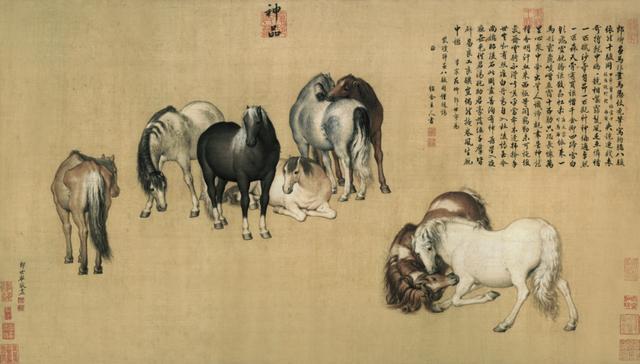

根据雍正皇帝的旨意,郎世宁向中国的宫廷画家斑达里沙、八十、孙威凤、王珓、葛曙和永泰等人传授欧洲的油画技艺。从此,纯属欧洲绘画品种的油画,在清朝的宫廷内也开始流行。从清代内务府造办处的档案中得知,郎世宁在这段时间里创作了不少作品,其中作于1723年的《聚瑞图》轴、1724年的《松献英芝图》轴和1728年的《百骏图》卷等画幅,都显示了郎世宁坚实的写实功底,体现了他早期绘画的特色和面貌,具有浓厚鲜明的欧洲绘画风格和情调。

郎世宁《雪点鵰》(111X96cm)

1724年,皇帝开始大规模地扩建圆明园,这为郎世宁提供了发挥其创作才能的极好机会。在较长的一段时间,他居住在这座东方名园内,画了许多装饰殿堂的绘画作品。

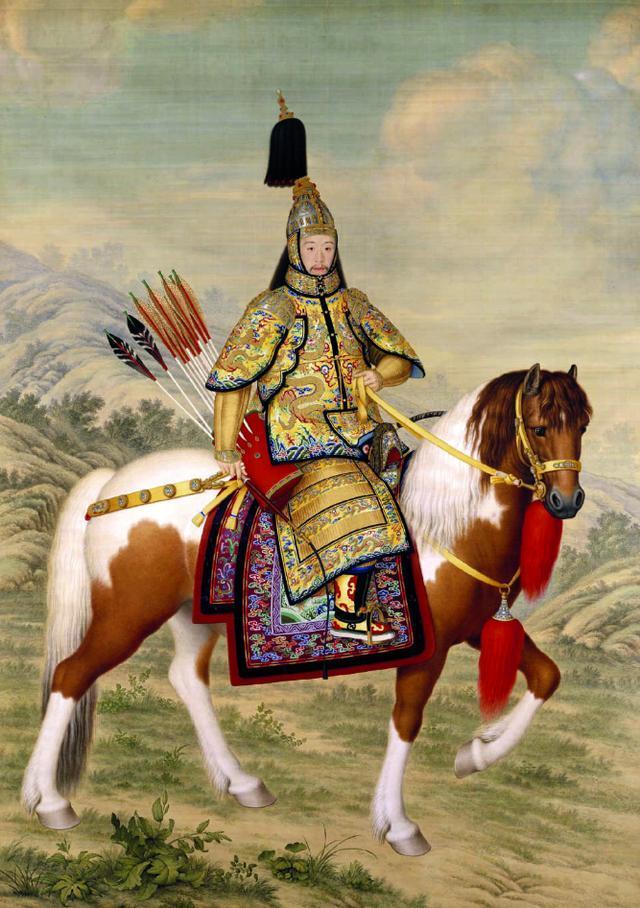

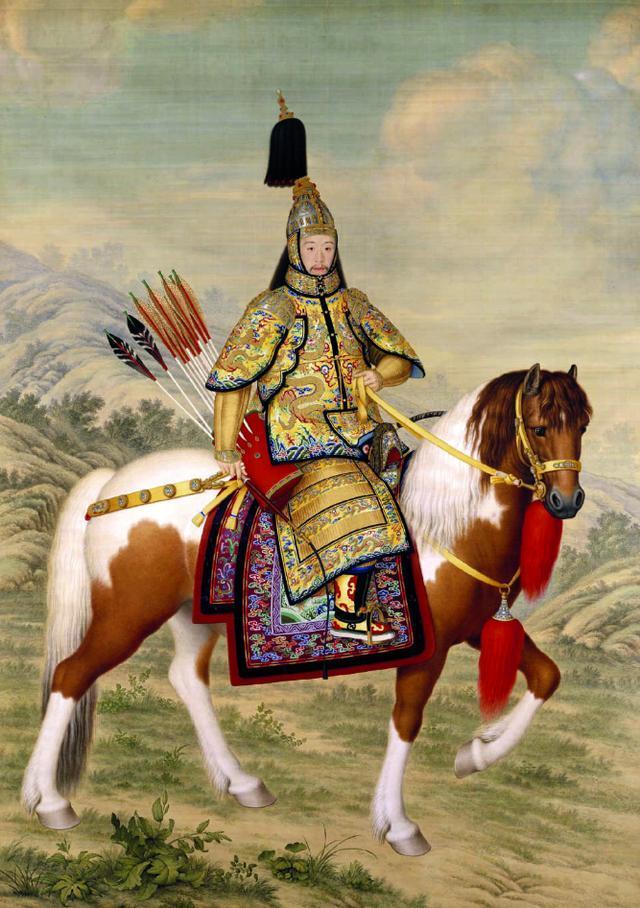

颇好书画诗文的乾隆继位后,非常重视宫廷绘画的发展,很自然,从康熙时就入宫的画家郎世宁得到重用,成为宫廷画家中的佼佼者。身为宫廷画师,郎世宁将乾隆一生中包括战争、狩猎、宴会等大事一一入画,如《乾隆大阅图》。

郎世宁《乾隆大阅图》(65X95cm)

郎世宁《乾隆大阅图》(65X95cm)

毫无疑问,这是一幅形神毕肖的“御容”肖像画,也是一幅非常成功的新体肖像画。乾隆御阅后恢复了中断十几年的秋之制,亲率王公大臣、八旗官兵至塞北皇家围场(即今河北围场县),与蒙古八旗会合打猎。郎世宁奉命以大手笔描绘了很有作为的年轻君主,居安思危,习武练兵,在侍卫大臣前后簇拥护卫下,不顾鞍马劳顿,继续转向新围场轻松游荡的情景,真乃“须臾九重真龙出,一洗万古凡马空。”乾隆还请郎世宁为自己和妃子们一一作画,这些画被他视为珍宝,一生藏于紫禁城。

郎世宁《皇后座像》(76×60cm)

郎世宁《纯妃座像》(76×60cm)

郎世宁《纯妃座像》(76×60cm)

1766年,78周岁的郎世宁去世,乾隆皇帝特地下旨为其料理丧事,以示对这位高年教士的永远怀念,丧礼备极哀荣,乾隆还亲撰墓志铭:“西洋人郎世宁自康熙年间入值内廷,颇著勤慎,曾赏给三品顶戴。今患病溘逝,念其行走年久,齿近八旬,著照戴进贤之例,加恩给予侍郎衔,并赏给内务府银叁佰两料理丧事,以示优恤。钦此。”

历任康熙、雍正、乾隆三朝宫廷画师,并参与增修圆明园建筑事,郎世宁官至三品。他擅长肖像、花鸟、走兽,尤工战役图。其后有王致诚、艾启蒙、安德义合称“四洋画家”,形成新体画风,特点是以西洋画法为主,略参中国技法,重透视和明暗,刻画细致,晕染匀称。

郎世宁《平安春信图》(56×120cm)

郎世宁传世作品有《雪松仙鹤图》轴、与唐岱合作的《乾隆春郊试马图》卷、《八骏图》等。1934年,北平故宫博物院出版《郎世宁画集》五册影印本。郎世宁的一生,大多数时间都是在中国,他的主要贡献在于大胆探索西画中用的新路,熔中西画法为一炉,创造了一种前所未有的新画法、新格体。其中国画具有坚实的写实功力,流畅地道的墨线,一丝不苟的层层晕染,外加无法效仿的颜色运用,中西合璧,焕然一新。

郎世宁《八骏图》(52.5X91.5cm)

郎世宁《八骏图》(52.5X91.5cm)

郎世宁以惊人的艺术表达能力,创造了大量具有高度的历史价值和艺术价值的作品,也使清代宫廷纪实绘画的数量与水平远超前代。这些绘画以精彩的笔墨记录了中华帝国最辉煌的历史,栩栩如生地表现了盛世的恢宏光荣,是极为珍贵的文化精髓。

郎世宁《马术图》(2234X4262cm)

(注:本文图片全部来自于“第壹印像”)

访问第壹印像

访问第壹印像

版权声明

本文仅代表作者观点,不代表百度立场。

本文系作者授权百度百家发表,未经许可,不得转载。

发表评论